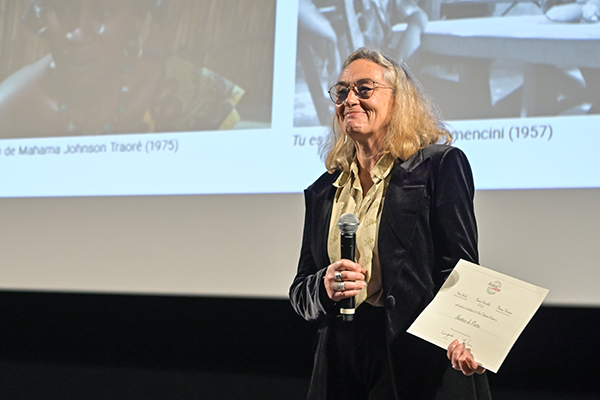

Béatrice de Pastre

« L’œuvre restaurée doit être celle que les spectateurs ont vue en salles »

Posté le 15.10.2025

Directrice des collections du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Béatrice de Pastre a reçu le Prix Fabienne Vonier 2025, qui récompense, chaque année, le travail d'une femme de l'industrie du cinéma. Elle nous parle de sa démarche de restauration des films, de sa conception des classiques du patrimoine, et de ses projets.

© Jean-Luc Mège Photography

Vous aimez prendre soin des œuvres les plus fragiles. Avez-vous un exemple concret à nous donner, représentatif de votre travail ?

Le tout premier film de René Clément, Évasion (1935), a été diffusé juste avant que je reçoive ce Prix, au festival, en version restaurée. C'est un court-métrage inédit de sept minutes, qui s'inscrit dans le parcours esthétique du réalisateur. Le restaurer permet de mieux comprendre le parcours de ce dernier. Le rôle du CNC est de s'intéresser aussi à ces objets-là, plus indéfinissables.. Pourtant, il n'y a aucun enjeu économique : ce film ne pourra pas être exploité en salles. Là, c'est un premier film qui a été projeté, mais ça peut aussi être des publicités, des bandes-annonces, des documentaires anonymes... C'est l'ensemble de tout cela qui fait notre patrimoine cinématographique. Il n'y a pas que des grandes œuvres !

Qu'est-ce que le cinéma du passé a à apprendre au cinéma d'aujourd'hui et aux spectateurs les plus jeunes ?

René Clément avait 22 ans quand il fait ce film, Évasion. Il est intéressant de voir comment un réalisateur s'est confronté à un sujet, et de réfléchir à la façon dont il a contourné tout un tas de problèmes techniques pour réaliser les images qu'il souhaitait, même si avec les moyens d'aujourd'hui, on pourrait réaliser ce qu'il n'a pas pu faire à l'époque. Par exemple, les barreaux de la prison sont en fait des manches à balai peints. C'est aussi cela, le cinéma : savoir s'adapter, bricoler, et faire en sorte que le spectateur n'y voie que du feu. Ce sont des éléments qui peuvent être stimulants pour les jeunes artistes d'aujourd'hui : découvrir des univers émotionnels sensibles, quelles que soient les générations. Être confronté aux émotions, c'est important.

Quand on restaure un film, en quoi est-ce important de respecter l’œuvre originale ?

Un film, c'est le fruit de la rencontre entre trois entités : un réalisateur, la culture de ce réalisateur, et une technologie. Si par exemple un film des années 30 est restauré, on va, d'une certaine façon, le couper de ses origines, et il ne va plus être disponible pour les générations à venir. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir encore accès à la pellicule, mais dans 50 ou 60 ans, cette connaissance disparaîtra, et on ne pourra plus reconnaître ce qui appartient à telle ou telle époque. Donc c'est important de laisser visible ce qui caractérise l'époque du film. Par exemple, il est parfois intéressant de laisser les « poils de caméra », ces poils qu'on voit à l'image car les techniciens n'avaient pas toujours le temps de nettoyer la caméra. Ça fait partie de l'histoire des tournages !

Selon vous, en quoi est-ce une bonne chose que le directeur de la photographie s'implique dans la restauration d'une œuvre ?

C'est très bien qu'il puisse suivre par exemple l'étalonnage d'une restauration. C'est cela qui est extraordinaire avec ces techniciens : ils ont encore la lumière présente dans leur œil. Ce sont des sources d'informations formidables. Pour certains réalisateurs, c'est aussi l'occasion parfois de faire l’œuvre qu'ils n'ont pas pu réaliser avant, mais là, ça peut devenir problématique. Donc il faut arriver à jouer entre recevoir ces informations indispensables et toujours respecter l’œuvre d'origine. Notre ligne de conduite au CNC : l’œuvre restaurée doit être celle que les spectateurs ont vue en salles.

Est-ce qu'il y a une recherche de matériel spécifique pour la restauration ?

Oui, il faut aussi identifier l'histoire des films, car parfois on retrouve les négatifs tels qu'ils ont été tirés, sans plus d'informations. Les négatifs ont pu être coupés pour des raisons de censure ou par accident, et on doit réussir à recomposer l'œuvre originale. Parfois, on restaure un film à partir d'une copie. Par exemple, nous avons restauré Cléopâtre d'Henri Andréani et Ferdinand Zecca (1910) à partir d'une copie qui venait du Mexique. Elle était deux fois plus longue que ce qui était affiché dans les catalogues Pathé car beaucoup de plans n'appartenaient pas du tout au film d'origine. Nous avons donc enlevé ce qui n'avait aucun rapport. Mais c'est passionnant, car cela raconte quelque chose sur l'exploitation cinématographique, et sur la façon dont les œuvres ont été exploitées à un moment donné.

Est-ce vrai qu'une grande partie des films muets, environ 60 à 70%, a été totalement perdue ?

Ça dépend des périodes et des films. Il est vrai que la période 1896-1905 comporte beaucoup de trous. Mais il y a des catalogues qu'on arrive à reconstituer, comme celui de Gaumont. Certaines petites sociétés de production ont été très sinistrées, parfois à cause d'incendies accidentels dus à l'inflammabilité de la pellicule, mais parfois à cause d'une volonté de l'époque : des autodafés étaient organisés pour brûler des copies, juste pour faire de la place à de nouveaux films.

D'ailleurs, la restauration de films est-elle quelque chose de dangereux ?

Oui, c'est pour cela que le CNC a installé un lieu pour pouvoir conserver tous ces éléments de la façon la plus sécurisée possible. On a la chance en France d'avoir fait ce choix de politique culturelle dans les années 80-90 qui nous a permis de faire des restaurations, de conserver ces éléments d'origine. Cela n'a pas été le cas par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays du nord de l'Europe.

Nous fêtons cette année les 130 ans du tournage du premier film de l'Histoire du cinéma. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre travail de restauration des films Lumière avec l'Institut Lumière ?

Être confronté à un négatif Lumière, c'est une aventure formidable. Il faut souligner que ces films sont d'une grande qualité, et produisent un émerveillement. Ils témoignent d'un marqueur de l'Histoire, au-delà de l'Histoire du cinéma. Dans le catalogue Lumière, on retrouve des films de science-fiction, des mouvements de caméras, des gros plans, etc. Tout y est ! Il y a aussi cette appréhension que ces films nous donnent de la société de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, et c'est assez bouleversant.

En parallèle, nous poursuivons aussi une enquête passionnante sur l'identification des lieux de tournage. Il y a encore des inconnues sur certains films, par exemple avec Toboggan d'eau, où l'on voit une montagne russe dans l'eau. Sur l'un d'eux, une bande amorce (bout de pellicule attaché au début ou à la fin d'une pellicule pour assister à la mise en marche d'un projecteur, ndlr) était écrite en chinois. C'est très mystérieux, car aucun film Lumière n'a été tourné en Chine. Ce genre de petit mystère est stimulant !

Reconstituer le catalogue Lumière ne revient pas seulement à s'intéresser aux 1 408 films qui le constituent, mais aussi à se rendre compte qu'il y a parfois eu plusieurs prises, pour une raison commerciale. On voit alors comment la société Lumière envisageait l'exploitation de ses films et comment ces derniers circulaient de concessionnaire en concessionnaire.

Vous avez été directrice de la Cinémathèque Robert Lynen de Paris de 1991 à 2006. Vous y avez réalisé un travail de titan. Racontez-nous...

Quand on est dans une petite structure comme ça, on se retrouve à devoir faire un inventaire des collections. La circulation de l'image a été inventée dans les années 1910, et à l'origine, cette Cinémathèque a été créée (en 1925) pour permettre l'enseignement par l'image. Tous les jours, des opérateurs allaient dans des écoles pour projeter des films aux élèves.

J'ai mené une enquête pour savoir pourquoi un film sonore était devenu un « film muet ». Il se trouve que la Cinémathèque achetait des films avec une piste son « noircie », comme on dit, pour que les enseignants puissent commenter le film à leur classe. Il a ensuite fallu trouver des dispositifs pour que ces films soient à nouveau montrés aux enfants des écoles de Paris dans les années 1990-2000. Il est intéressant de voir comment ces films de sciences des années 1910 pouvaient dire quelque chose aux enfants de Paris en 2000. Ça a été un formidable challenge.

Quel regard avez-vous sur le succès du cinéma classique aujourd'hui, devenu assez « courant » par exemple avec les projections de l'Institut Lumière ?

Pour certains qui travaillent depuis des années sur cette matière, on retrouve un peu l'esprit des cinés-clubs. Il n'y a jamais eu une vraie coupure entre le cinéma du passé et celui d'aujourd'hui. Les gens ont envie de retrouver les films du passé. De plus, les films sont magnifiques car restaurés, donc le plaisir du spectateur est multiplié.

Ne serait-il pas mieux de montrer, parfois, une pellicule un peu usée, pour garder le plaisir de redécouvrir un film dans ces conditions ?

Oui, il est important de garder ce contact, de montrer que ça existe. De plus, il faut garder à l'esprit que tout ne sera pas restauré, car cela implique des coûts très importants. Ce sont des objets que les Cinémathèques essayent de mettre en valeur. Mon collègue Franck Lubet, à la cinémathèque de Toulouse, organise régulièrement une séance surprise, comme c'est le cas ici, à l'Institut Lumière. Le choix est aléatoire, car il faut que la copie soit projetable. Ces séances ont beaucoup de succès car il y a ce plaisir de la découverte et de cet objet, avec parfois des rayures, mais il y a aussi cette authenticité, et ce charme incroyable.

Confirmez-vous que la notion de « cinéma de patrimoine » est mouvante ?

C'est évident : le patrimoine devient de plus en plus important au fil du temps. Aujourd'hui, dans le cadre de l'aide à la numérisation, nous prenons en compte les films qui sont sortis en salle avant le 31 décembre 2009, donc le patrimoine va officiellement jusqu'à cette date-là, ce qui correspond à plus de 110 ans de production cinématographique.

Dans 10 ans, la limite d'âge va être avancée. Il y aura des problématiques technologiques quand il s'agira de tourner les films en numérique : il faudra alors inventer des logiciels qui permettront de limiter les trucages et tout autre élément utilisé pour créer des images numériques. Mes successeurs auront sans doute beaucoup de travail en la matière !

Vous êtes aussi enseignante et vous avez dirigé le livre Revoir le cinéma muet en France (1908-1919). Pouvez-vous nous en parler ?

Ce projet, porté par Laurent Véray, professeur à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, a été une longue aventure. La Cinémathèque française, l'ECPAD (Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense), le CNC, ainsi que des universitaires, ont participé à ce livre. On a travaillé tous ensemble, chercheurs et institutions, pour caractériser cette période de 1908-1919, considérée comme sinistrée à cause de la Première Guerre mondiale, mais très intéressante dans le domaine du cinéma, car l'industrie s'est adaptée aux conditions industrielles en temps de guerre. En 1918 comment résister à l'arrivée massive des films américains, et comment le cinéma français s'est-il réinventé à cette période-là ?

Dans le cadre de ce livre, nous avons aussi organisé des reconstitutions de séances à l'identique, en reprenant des programmes de 1908 ou de 1919, pour montrer ce que c'était d'aller au cinéma à cette époque, et la différence entre 1908 et 1919. Les séances étaient souvent divisées en deux ou trois parties, toujours avec un orchestre. On a essayé de ramener cette histoire sur le devant de la scène et faire partager ces objets parfois surprenants avec le public. Chaque séance a été un ravissement pour tout le monde !

Y a-t-il un projet mythique que vous souhaitez réaliser en priorité ?

J'ai de nombreux projets avec mes collègues de la Cinémathèque française. Comme avec l'Institut Lumière pour les films Lumière, nous allons travailler sur Travail, un film d'Henri Pouctal (1920) adapté du livre d'Emile Zola. Ce film-fleuve, absolument étonnant, a été tourné en partie dans le nord de la France. C'est un beau challenge.

Il y a aussi un projet autour du film N'oublions jamais (Lest We Forget, 1918) avec Léonce Perret dans sa période américaine, sur lequel j'avais déjà travaillé par le passé. Le travail en numérique que nous avions fait a disparu (c'est le charme du numérique !) donc on doit recommencer. C'est une histoire de naufrage de bateau dans l'Atlantique pendant la Première Guerre mondiale.

Parlons de L'Aventure cinématographique de La Croisière jaune, autre livre auquel vous avez participé, à partir du documentaire La Croisière jaune d'André Sauvage (1934). Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Ça a duré 10 ans ! Il y a d'abord eu la restauration du film, assurée par Léon Poirier à partir des images d'André Sauvage. Le film a été distribué en salles et présenté à la Sorbonne. André Sauvage avait déposé au CNC des images qu'il n'avait pas au moment où il a été dessaisi du projet. Nous avons essayé de reconstituer la totalité du voyage avec des images qui n'étaient pas dans le montage initial de Léon Poirier. Ce film aurait dû être une aventure technologique sonore, mais le matériel très fragile a mal supporté la poussière du désert, donc il y a très peu de son direct enregistré, et ces images témoignent de toutes ces difficultés.

En parallèle, Agnès Sauvage (fille d'André Sauvage) m'a transmis toutes les lettres que son père avait envoyées à son épouse. C'est une sorte de carnet de bord qui raconte le tournage du film. On suit l'enthousiasme du début, puis la tournure plus négative que cela prend, et enfin, la souffrance d'André Sauvage de ne pas pouvoir réaliser les images qu'il voulait. Ce travail a été une croisière pour moi aussi

Fanny Bellocq