Conversation

« L'important est de

montrer du réel au cinéma »

Posté le 19.10.2025

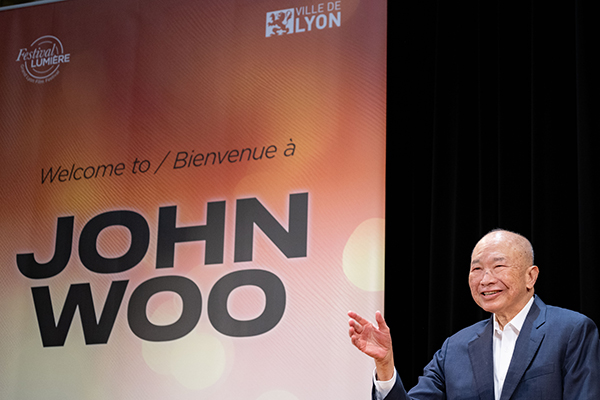

Le réalisateur, scénariste et producteur chinois de 79 ans est l'un des invités d'honneur du festival Lumière. Considéré comme le maître des films d'action hongkongais, John Woo, qui se montre très rarement, est venu rencontrer le public lyonnais, qui lui a fait une longue ovation.

© Loic Benoit

Votre carrière de réalisateur a été difficile à démarrer. Avant votre triomphe avec votre film Le Syndicat du crime (1986), pouvez-vous nous raconter vos débuts de metteur en scène ?

Je n'ai pas fait d'études de cinéma étant jeune, alors j'allais dans les bibliothèques pour piquer des livres sur le sujet. C'est comme ça que je me suis débrouillé, et c'est ce qui a marqué mon apprentissage du cinéma. Il faut savoir que dans les année 1950-1960, à Hong-Kong, quand on allait au cinéma, on pouvait voir des films tournés en mandarin, mais c'était un désert culturel : il n'y avait pas beaucoup de choix. C'est à partir des années 1960-1970 qu'on a pu commencer à voir d'autres films. C'était une vraie révolution de voir cette Nouvelle Vague française. Ma jeunesse cinématographique a commencé avec les films français. La Nuit Américaine, de François Truffaut (1973), est un des premiers films qui m'ont profondément marqué.

Je pense aussi aux autres films de François Truffaut, ainsi qu'à ceux de Jean-Luc Godard et Jacques Demy, notamment Les Parapluies de Cherbourg (1964)... J'aime le romantisme et l'amour qui se dégageent de ces films. Par exemple, l'amour qui se dégage d'une feuille qui tombe d'un arbre. Tout cela m'a marqué dans le romantisme qui peut s'en dégager. Vous pouvez retrouver cela en regardant mes films.

Au début de votre carrière de cinéaste, le cinéma de l'époque était dominé par les arts martiaux et les comédies. Vous aviez indiqué vous sentir seul à ce moment-là, car vous ne pouviez pas faire exactement ce que vous vouliez. Racontez-nous.

A l'époque, c'était très compliqué de faire des films à Hong Kong. Le secteur du cinéma était monopolisé par des types de familles, et si on ne faisait pas partie des ces familles-là, c'était encore plus compliqué de faire du cinéma. A l'époque, il fallait avoir 60 ou 65 ans pour pouvoir commencer à faire des films. Si vous commenciez à 45 ans, vous passiez pour un très jeune réalisateur ! On passait très rarement par des académies de cinéma : on apprenait avec les réalisateurs qui étaient déjà en place, à travers une relation de maître à élève.

Je suis devenu réalisateur probablement par accident. J'ai commencé comme assistant réalisateur parce qu'un producteur avait envie de draguer une des grandes stars hongkongaises de l'époque. C'est donc comme ça que je me suis vu confier mon premier film à 26 ans, juste pour permettre à ce producteur d'approcher l'actrice en question ! A la fin, moi je suis devenu réalisateur, mais le producteur, lui, n'a pas atteint son objectif, car l'actrice était difficile (rires) !

On avait des moyens extrêmement limités, donc on avait du matériel qui ne permettait pas de prendre un son correct. Pour la plupart des films qu'on tournait, on devait donc d'abord filmer la scène, puis rajouter les sons dans un second temps, car sinon, on entendait le bruit des moteurs.

J'ai alors appris une chose, « grâce » à ce manque de matériel : la première chose à avoir quand on est réalisateur, c'est de bons yeux, un bon regard. A l'époque, on avait seulement deux ou trois lentilles pour faire des plans, peut-être une en plus pour faire des gros plans, mais c'est tout. Par exemple, on n'avait pas de moniteur qui permette de regarder le résultat et d'ajuster. J'ai appris à développer un sens du regard et à choisir les plans et images à travers l'impression que j'avais, pas juste en fonction des images que j'aurais pu voir sur le moniteur.

En parallèle, une « nouvelle vague chinoise » s'est développée à l'époque. Vous avez développé une grande amitié avec le réalisateur Tsui Hark. Comment s'est passée cette rencontre ?

C'était vers 1975. De nombreux réalisateurs sont revenus à Hong Kong depuis l'étranger, principalement de France et du Canada. C'était un moment où j'avais besoin d'amis, j'avais envie de faire de nouvelles rencontres. Avec Tsui Hark, on a fait connaissance et on a eu envie de changer le cinéma hongkongais, un peu à la manière de la Nouvelle Vague française, mais les studios étaient peu ouverts à l'époque. Ce qui les intéressait en premier lieu, c'était de gagner de l'argent, pas de révolutionner le cinéma.

Ces jeunes réalisateurs tournaient surtout des séries télévisées et avaient très peu de place pour le cinéma. Je me souviens d'avoir vu, dans un épisode de série, une scène qui m'a marqué par sa violence, avec un sabre et des gouttes de sang qui tombent. Ce plan m'a donné envie de savoir qui était le réalisateur derrière cette scène, car j'ai trouvé qu'il avait un esprit de cinéma, et pas seulement de série télévisée. C'était Tsui Hark, et j'ai tout de suite voulu le rencontrer. Pendant un an, j'ai essayé de recommander ce réalisateur, dont je ne connaissais pourtant que le nom. Mais personne n'a voulu en entendre parler à ce moment-là.

La première fois que je l'ai vu, il était avec sa copine de l'époque (qui est ensuite devenu sa femme). Il portait un manteau tout troué, une barbe et des cheveux très longs, ce qui lui donnait un air de vagabond et d'artiste, et dès qu'on s'est rencontrés, il y a eu une grande connexion entre nous. Je lui ai dit : « Tu fais vraiment trop artiste. Tu devrais peut-être tourner des films commerciaux dans un premier temps pour gagner de l'argent, et comme ça tu pourras faire ce que tu voudras. » Sa copine lui a conseillé de ne pas m'écouter : elle pensait que je disais n'importe quoi !

Avec Tsui Hark, on se retrouvait souvent dans un bar à Hong Kong pour boire une bière ensemble. C'était un établissement avec une vue magnifique qui donnait sur le port. Et là, on s'est dit qu'on allait tous les deux rendre les films hongkongais meilleurs. Pendant deux ans on s'est fait cette promesse, et j'ai profité de la création d'un nouveau studio qui avait un peu de renommée à ce moment-là, pour recommander Tsui Hark. C'est comme ça que sa carrière cinématographique a commencé !

Ça a été le début d'une nouvelle voie pour le cinéma de Hong Kong, avec des nouvelles idées, et de la fraîcheur dans les plans. Cela a donné envie à d'autres réalisateurs à faire la même chose. Moi, j'étais heureux pour mon ami. De plus, c'était lui aussi un grand amateur de cinéma français !

L'importance de cette amitié, et même de l'amour qu'on se portait les uns aux autres est fondamentale dans la création des films hongkongais. Tsui Hark est plus talentueux que moi ! Il a lui-même aidé les autres réalisateurs pour le montage, la production ou autre, et je suis très fier d'avoir contribué à construire ce nouvel espoir pour Hong Kong.

Dans Le Syndicat du crime vous mélangez du cinéma chinois, japonais, et des influences occidentales. Comment est né ce projet ?

Sur ce film, au-delà des influences diverses du cinéma chinois ou européen, le plus important pour moi était le sentiment à transmettre. En réalité, au moment où Tsui Hark a commencé à attirer les foules et à avoir du succès, c'était un moment où j'étais beaucoup moins vu. J'étais même méprisé par le cinéma. Certains voulaient que je prenne déjà ma retraite ! Le fait d'être marginalisé à ce point, Tsui Hark lui-même l'a mal vécu. Il a dit que je devais être aidé à mon tour, et c'est comme ça qu'il m'a poussé à faire Le Syndicat du crime.

Au départ, le scénario que j'avais écrit n'était pas très bon. C'est Tsui Hark qui m'a poussé à réécrire le scénario et les dialogues, en me recommandant d'aller au plus profond de moi-même. C'est lui qui m'a poussé à « m'écrire » pour ce film, à mettre en image l'amitié des deux personnages principaux, qui représente l'amitié entre lui et moi, et à en faire le cœur de ce film. C'est cela qui est important dans le cinéma : avoir un ami qui puisse vous supporter et vous soutenir, pour avoir quelque chose de réussi, au delà de l'aspect technique.

© Loic Benoit

L'émotion vient aussi beaucoup de votre direction d'acteurs. Dans Le Syndicat du crime, vous mélangez plusieurs générations d'acteurs. Comment avez-vous travaillé ce mélange étrange ?

J'ai parfois un gros souci : je ne trouve pas toujours les mots, le langage pour pouvoir exprimer à mes acteurs ce que j'attends d'eux. Avant même d'écrire le scénario, je les rencontre et je parle avec eux, car je veux comprendre leur perception de la vie, et, d'après leurs gestes et leur manière de s'exprimer, imaginer le meilleur angle. C'est à partir de là que j'écris le scénario. J'essaye de trouver ce qu'il y a au plus profond de moi-même. Donc quand les acteurs reçoivent le scénario, ils comprennent tout de suite ce que j'ai écrit, et ce que je veux.

C'est quelque chose que j'ai beaucoup emprunté aux films de François Truffaut : j'ai ressenti tout l'amour qu'il portait à ses acteurs. Je ressens ce même sentiment pour mes acteurs et actrices, et ça se ressent ensuite à l'écran ! Il m'est déjà arrivé que l'un de mes acteurs me dise : « Ce que tu as écrit dans le scénario, je l'ai déjà dit dans la vie ! »

Vous avez déjà fait croire à l'un de vos acteurs qu'il s'agissait d'une répétition, mais en fait vous aviez laissé tourner la caméra, pour que ça ait l'air plus vrai. Racontez-nous...

Il faut comprendre que Ti Lung était une grande star dix ans plus tôt, et il était en déclin au moment du tournage. Quand Tsui Hark est allé le chercher, il avait pour but de retranscrire à l'écran ce déclin de sa carrière. Cet acteur était victime de dépression, d'alcoolisme, et avait aussi des problèmes avec sa famille, ce qui se ressentait pleinement pendant le tournage. On avait justement envie d'avoir des personnages qui pouvaient incarner leur propre vécu, leur propre expérience, et c'est ce qu'on a voulu avec Ti Lung : lui faire jouer à la fois son passé et son présent. Parfois il ne comprenait pas bien ce qu'on attendait de lui. Donc il arrivait en effet qu'on prenne des expressions plus maladroites ou déprimées que ce que lui aurait voulu jouer.

Concernant Chow Yun-fat : au moment du tournage du Syndicat du crime, est-ce que vous comprenez, à ce moment-là que vous allez faire cinq films avec lui, et qu'il va devenir votre alter ego ?

Je connaissais déjà un peu le jeu de Chow Yun-fat avant qu'il fasse Le Syndicat du crime. J'aimais sa beauté et son charisme, qui me rappelaient mon idole Alain Delon. Je percevais quelque chose dans ses yeux, donc j'ai essayé de mettre tout ce que je voyais chez lui, dans son regard, mais aussi son allure, sa façon de s'habiller. Ce que j'aimais chez lui, c'est qu'il jouait de façon naturelle, authentique. Je me projetais un peu sur lui : je voulais qu'il joue ce que je ne pouvais pas jouer. Lui-même était très demandeur de plus de scènes, car il pouvait mettre en jeu tout son potentiel. Donc il m'est arrivé d'étoffer davantage le personnage, de rajouter des éléments, etc.

[SPOILER ALERT] Avez-vous regretté d'avoir tué le personnage qu'il incarnait à la fin du film ?

Pas tellement, parce qu'à l'époque, j'étais fan de ces vieux récits chinois, parfois très anciens, qui narraient l'histoire d'assassins et de combattants. Dans ces récits, le héros mourait très souvent à la fin, par exemple en sacrifice. Ça ne me dérange pas, car parfois en faisant mourir un personnage, on peut permettre à un autre d'être sauvé. C'est l'esprit martial chinois, que je voulais transmettre.

© Loic Benoit

Vous n'hésitez pas non plus à faire pleurer vos personnages masculins, ce qui était assez rare à l'époque. Bruce Lee ne l'a jamais fait, par exemple.

Le standard à l'époque dans beaucoup de films américains, c'était que les héros masculins ne pleuraient jamais devant la caméra. En général, ils tournaient le dos pour commencer à pleurer, puis se retournaient face à la caméra seulement une fois que les larmes avaient commencé à couler. Une sorte d'équation dans le cinéma de l'époque était liée au fait qu'il y avait deux types de public : un qui allait voir les films d'action, et un autre des films d'art et essai. Le premier ne voulait pas voir de larmes, l'autre si... Moi, j'avais besoin de montrer les émotions des personnages : la colère, la tristesse... C'était assez dur de faire ça à l'époque avec les standards américains.

Je vais prendre l'exemple de Volte/Face, où le personnage joué par Nicolas Cage veut ramener des souvenirs à sa compagne. Il allait lui rappeler une expérience avec un dentiste qui avait arraché la mauvaise dent : c'était écrit dans le scénario. Je lui ai dit : « Le moment où tu rappelleras cet épisode à ta compagne (un passage un peu drôle mais tout de même émouvant), est-ce que tu pourrais, malgré tout, essayer de verser des larmes ? Nicolas Cage m'a demandé : « Vous êtes sûr ? Parce que d'habitude, les studios nous demandent de ne pas le faire. » J'ai répondu : « Bien sûr, il le faut, si c'est ce que tu ressens ! » Il faut aussi faire ressentir ces émotions au public. Donc j'ai gardé les deux versions : celle où il versait une larme, et celle où il ne pleurait pas. Je les lui ai montré, et lui ai demandé ce qu'il préférait. Il a répondu qu'en effet, celle où il versait une larme était meilleure.

Vous avez fait un film récemment, Silent Night (2023), dans lequel le personnage ne peut pas parler. Est-ce pour rappeler qu'à Hong Kong le son n'est pas pris en direct ?

Peut-être davantage par rapport à cette expérience que j'ai raconté plus tôt, où il fallait rajouter le son en post-production, parfois même faire du doublage pour les dialogues entre les personnages. Je me suis inspiré du travail de Jean-Pierre Melville, en me disant que c'était une belle manière de rendre hommage. Dans ses films, les acteurs n'ont pas besoin de beaucoup de dialogues, simplement d'une bonne atmosphère. Parfois ils expriment davantage d'émotions avec moins de dialogues, voire pas du tout.

La musique occupe une place importante dans vos films : même l'assassin de The Killer joue de l’harmonica. Êtes-vous musicien ?

J'aime énormément la musique, mais non, je ne suis pas musicien. Mais c'est vrai que la musique est importante, et j'essaye de la combiner avec le regard, avec ce que je vois. C'est presque quelque chose d'instinctif. Il n'est pas rare, notamment quand je fais mes films d'action, que je mette un casque pour écouter la musique. Cela m'aide à donner un dynamisme aux scènes, pour coordonner le rythme de l'action avec celui de la musique. Bien sûr, j'écoute aussi de la musique quand j'écris. C'est souvent de la musique classique, mais aussi des bandes originales d'autres films, surtout de compositeurs français, ou bien composées par Ennio Morricone, donc beaucoup de bandes originales de films européens.

Vous avez aussi beaucoup filmé la guerre, et vos films de guerre sont souvent plus sombres que vos films d'action. Comment la guerre vous a-t-elle influencé ?

J'ai moi-même vu beaucoup de films de guerre. Ils permettent d'explorer tous types d'émotions humaines, telles que le sacrifice, la lutte pour la survie, ou encore le paradoxe entre se sacrifier pour une cause et avoir le désir de survivre... J'ai envie de continuer à faire des films de guerre, cela me passionne, mais cela nécessite souvent des budgets très importants.

Y a-t-il des récits familiaux personnels de guerre qui vous ont également influencé ?

Je suis né en 1946, donc après la Seconde Guerre mondiale. Mon père a servi dans l'armée. Ma famille me parlait beaucoup des récits de guerre et de toute la brutalité de ces moments, donc c'est quelque chose qui est resté longtemps dans mon esprit. Parfois, j'essaye de retranscrire cela à l'écran. J'aime cette idée de vouloir se sacrifier pour sa famille, ses amis ou pour l'amour, se battre et aller jusqu'au bout. Cela m'intéresse, et j'ai beaucoup de respect envers les soldats qui se battent pour la paix.

Vous montrez beaucoup de violence dans vos films alors que vous détestez cela. Pourquoi ?

Il y a une expression en chinois qui dit que « pour combattre la violence, il faut parfois plus de violence ». Pour dénoncer la violence, pour la condamner, on a parfois besoin d'aller vers quelque chose de plus extrême. Je souhaite montrer que l'esprit traditionnel chinois est celui du sacrifice : il consiste à lutter contre l'injustice, à travers la cruauté ou la violence. J'aime montrer de quelle manière on peut aller jusqu'au bout, à travers quelque chose de plus intense. C'est un propos politique et social que j'ai en utilisant la violence dans mes films.

Votre énergie créatrice venait au départ du fait que vous deviez vous battre contre des équipes qui ne comprenaient pas votre démarche ni votre art. Est-ce que ça a changé quelque chose, maintenant que vous êtes considéré comme un maître dans ce domaine ? A quoi vous identifiez-vous le plus : comme un général sur un champ de bataille ou comme un chef d'orchestre ?

Je n'ai jamais vraiment vu ma carrière comme une sorte de lutte ou de conflit pour défendre mes idées. D'ailleurs, je ne me considère ni comme un général de guerre, ni comme un chef d'orchestre. Ce qui m'intéresse le plus, c'est me faire des amis en faisant mes films, d'exprimer de l'amour et de la bienveillance. Je me sens de plus en plus soulagé et libéré, car j'ai réussi à créer des relations à travers mes films, et finalement, cela me suffit. Ce qui a changé chez moi, c'est que j'ai sans doute moins besoin de violence et d'action pour exprimer l'humanité que je souhaite transmettre. Donc peut-être que je deviens de moins en moins un réalisateur de film d'action, et je trouve d'autres manières de m'exprimer.

Vous l'avez peut-être remarqué : j'ai adapté très peu de romans ou autres récits pour faire mes films. La plupart de mes histoires sont basées sur la vie, sur des choses que j'ai vues et entendues autour de moi, des histoires d'amitié et de famille. L'important est de montrer du réel au cinéma.

Propos recueillis par Fanny Bellocq