Un européen à Hollywood

Posté le 14.10.2024

Le parcours de Fred Zinnemann (1907–1989) traverse le XXème siècle, qui l’obligea à s’exiler à Hollywood où il triompha. Cinéaste de prestige, il s’intéressa toujours à la vérité d’êtres tourmentés. Son parcours en sept années–clés.

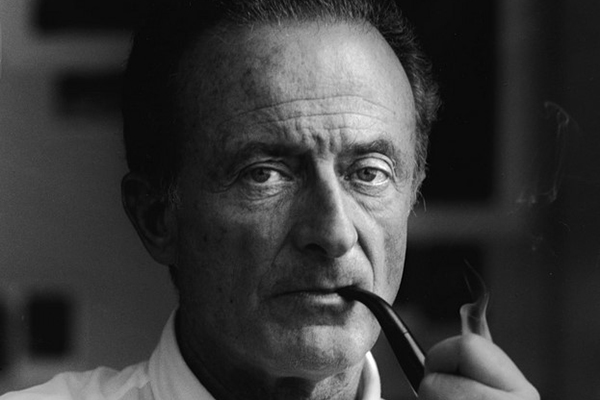

Fred Zinnemann © DR

LES ANNÉES D’APPRENTISSAGE

1929 : départ pour les États-Unis. Fred Zinnemann a 22 ans. Après des études de droit à Vienne, il a passé un an à Paris pour apprendre les techniques de prise de vues. Après avoir été l’assistant du (futur) grand chef-opérateur Eugen Schüfftan, notamment sur Les Hommes le dimanche, célèbre docu-vérité berlinois, il traverse l’Atlantique, toque à la porte des studios Universal, muni d’une lettre de recommandation. Le voilà figurant sur le plateau de À l’Ouest rien de nouveau d’où il se fait virer pour s’être mêlé de technique avec un assistant-réalisateur.

1931 : rencontre décisive avec le documentariste Robert Flaherty (Nanouk l’Esquimau). Les deux hommes travaillent pendant six mois à Berlin sur un projet de documentaire consacré aux tribus d’Asie centrale soviétique, qui ne verra pas le jour. « Robert était un romantique, raconte plus tard le cinéaste, il voulait que le film soit un monument à une culture perdue alors que les Russes voulaient en faire un instrument de propagande montrant à quel point ces peuples avaient été misérables jusqu’à la révolution. J’ai beaucoup écouté Flaherty et il est sans doute le cinéaste qui a le plus influencé mon travail. »

1933 : « une des années les plus heureuses de ma vie. » Zinnemann, qui sait désormais que sa judéité lui interdit de retourner en Allemagne ou en Autriche, tourne au Mexique son premier film (cosigné à tort avec un metteur en scène local). Dans Redes (littéralement « filets », en français Les Révoltés d’Alvarado), chronique stylisée d’une révolte de pêcheurs, le cinéaste montre à quel point le cinéma d’Eisenstein l’a marqué.

Les Révoltés d'Alvarado (1936) © Azteca Films - Secretaria de Educacion Publica / DR

LES ANNÉES DE PLÉNITUDE

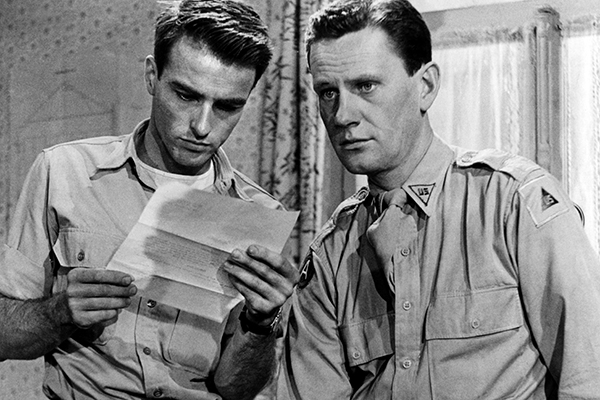

1949 : première nomination aux Oscars, comme meilleur réalisateur, pour Les Anges marqués. C’est le sixième film de Fred Zinnemann qui a gravi les échelons de la MGM, en commençant par des courts-métrages, puis en acceptant, parfois à contrecœur, des films de commande. Suspendu pour avoir refusé plusieurs projets, il est sauvé par un producteur suisse qui lui offre d’évoquer le sort des enfants déplacés pendant la Seconde Guerre mondiale. Toujours par souci de réalisme, il emploie des gamins qui ont connu les camps. Et Montgomery Clift.

Les Anges marqués (1948) © MGM / DR

1954 : la consécration ! Il obtient l’Oscar du meilleur réalisateur pour Tant qu’il y aura des hommes, sorti en août 1953. Avec le succès l’année précédente de Le Train sifflera trois fois, Zinnemann vient de placer deux films dans le top 3 des box-offices annuels. Un cinéaste d’importance, donc, amateur de sujets d’importance. Sous ses allures de « soap », avec adultère dans les vagues, Tant qu’il y aura des hommes critique avec violence l’impréparation de l’armée américaine avant Pearl Harbor et le sadisme que certains de ses officiers.

Tant qu'il y aura des hommes (1953) © DR

LES ANNÉES DE NOSTALGIE

1969 : deux ans plus tôt, Zinnemann a reçu son deuxième Oscar pour Un homme pour l’éternité, adaptation d’une pièce de Robert Bolt sur l’affrontement entre Thomas More et Henri VIII. Le cinéaste vit à Londres, tourne en Europe et s’apprête à réaliser un vieux rêve : adapter La Condition humaine de Malraux. C’est un projet sur lequel il travaille depuis des années, Peter Finch, Max von Sydow, Eji Okada et Liv Ullmann, entre autres, sont dans les starting blocks. À trois jours du tournage, la MGM arrête le film. Pas de quoi réconcilier le cinéaste avec Hollywood.

Un homme pour l'éternité (1966) © DR

1974 : retour sur ses années de jeunesse avec Julia, l’amitié entre deux femmes dans l’Europe centrale troublée des années trente, que le cinéaste a connue puis quittée. Au cœur du film, le casse-tête habituel des personnages de Zinnemann : ne pas s’engager dans la lutte antinazie, est-ce être lâche ou raisonnable ? C’est toujours dans ses souvenirs personnels de montagne qu’il puise en 1980 le décor de son dernier film, Cinq jours, ce printemps-là, délicat triangle amoureux qui montre une fois de plus un sens inné du romanesque quand il s’agit de dépeindre la vie.

Julia (1977) © 20th Century Fox / DR

Cinq jours, ce printemps-là (1982) © Ladd Company / DR

Aurélien Ferenczi