La Barrière de chair

Nikutai no mon

de Seijun Suzuki , Japon , La Barrière de chair

Seijun Suzuki, le chien fou de la Nikkatsu

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est sous occupation américaine. Maya (Yumiko Nogawa), jeune femme victime de la précarité, intègre un groupe de prostituées dans un ghetto de Tokyo. Elles travaillent à leur compte et gèrent leur quotidien sans dépendre de personne. Leur unité va être mise à l’épreuve lorsqu’elles décident de cacher Shintaro (Joe Shishido), un ancien soldat en cavale.

Seijun Suziki naît en 1923 à Tokyo où il passe sa jeunesse auprès de parents marchands de textile. En 1943, il est enrôlé dans l’armée impériale. Engagé dans la marine, il réchappe à deux naufrages. De cette période, il gardera un sentiment d’absurdité, ainsi qu’une rancœur vis-à-vis des forces américaines comme des responsables de l’implication du Japon dans le conflit mondial. Démobilisé, il est admis au concours d’entrée de la Shochiku, compagnie de production qui l’engage vite comme assistant réalisateur. Il collabore avec le cinéaste Tsuruo Iwama et apprend les bases du métier.

En 1954, attiré par un salaire plus conséquent, Seijun Suzuki change de studio et rejoint la Nikkatsu. Il y est promu metteur en scène et dirige en 1956 son premier film, À la santé du port – La Victoire est à nous. Ayant signé avec la société un contrat à long terme, il enchaîne les séries B, au budget réduit, destinées à être projetées en introduction d’œuvres plus ambitieuses. Seijun Suzuki répond aux commandes qui lui sont passées, ne choisit ni le sujet ni les acteurs de ses films. Il tourne à un rythme échevelé, réalisant quarante longs métrages entre 1956 et 1967. Malgré les contraintes, il réussit petit à petit à développer un style personnel, mêlant violence et dérision, une esthétique baroque et un regard irrévérencieux.

La Barrière de chair frappe par sa description sans concession du Japon d’après-guerre, présenté comme un pays traumatisé, exsangue, où règnent famine et pauvreté, tandis que les troupes américaines imposent leur loi avec la complicité de la pègre locale. En se focalisant sur des prostituées qui défendent rageusement leur autonomie, Seijun Suzuki s’affranchit de toute morale, transcende son récit par une mise en scène inventive et chargée d’érotisme, au montage dynamique.

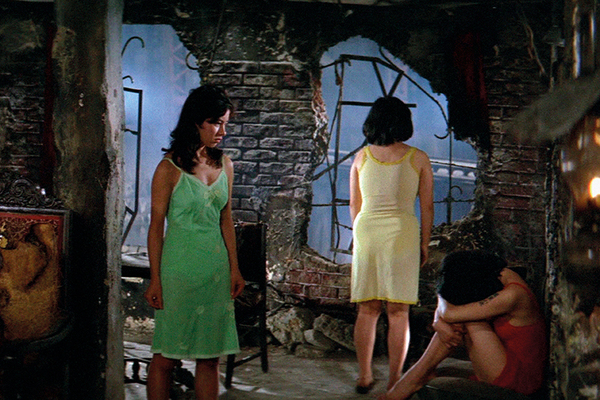

« Dans La Barrière de chair, les quatre héroïnes-prostituées sont chacune caractérisées par une couleur très vive, voire agressive. Le violet, le jaune, le vert forment ensemble une symphonie chromatique parfaitement pop qui emmène le film vers des rivages oniriques, déréalise les personnages, en fait les emblèmes furieux d’une féminité décomplexée face à la domination machiste. » (Thierry Jousse, Cahiers du cinéma n°573, novembre 2002)

La Barrière de chair (Nikutai no mon)

Japon, 1964, 1h30, couleurs, format 2.35

Réalisation Seijun Suzuki

Scénario Goro Tanada, d’après un roman de Taijiro Tamura

Photo Shigeyoshi Mine

Musique Naozumi Yamamoto

Montage Akira Suzuki

Décors Takeo Kimura

Production Kaneo Iwai, Nikkatsu

Interprètes Joe Shishido (Shintaro Ibuki), Koji Wada (Abe), Yumiko Nogawa (Maya), Tomiko Ishii (Oroku), Kayo Matsuo (Omino), Misako Tominaga (Machiko), Isao Tamagawa (Horidome), Eimei Esumi (Sen), Keisuke Noro (Ishii)

Sortie au Japon 31 mai 1964

Ressortie au premier semestre 2026 par Carlotta Films

Remerciements au distributeur Carlotta Films